Quelles seront les batteries de demain dans les voitures électriques ?

Alors que les batteries NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) étaient seules au monde, le LFP (Lithium, Fer, Phosphate) commencent à envahir le marché. Pourtant, ces dernières ne sont pas meilleures, loin de là. Elles souffrent encore plus du froid, et leur capacité énergétique est moindre, à volume et masse identique. À l'inverse, elles sont plus stables, et bien moins chères à produire, ce qui explique leur succès actuel et leur arrivée chez Renault. Mais une chose est sûre, ce n'est pas d'elles que viendra la révolution.

Depuis quelques années, on parle beaucoup de nouvelles technologies qui pourraient révolutionner les batteries, avec une autonomie record et une recharge en quelques minutes seulement. Entre fantasme et volonté de faire les gros titres, la réalité est souvent très différente.

Un vrai gain d'autonomie en 15 ans

Renault et Nissan ont été les premiers constructeurs à proposer en grande série des véhicules électriques à la sortie de la première décennie des années 2000. A l'époque, outre leur prix, ces véhicules souffraient d'une autonomie vraiment limitée. En près de 15 ans, l’autonomie a grandement évolué, passant de près de 150 km à plus de 400 km sur les citadines. Malgré tout, cette hausse de l’autonomie a été réussie grâce à l’augmentation de la capacité de la batterie. On est ainsi passé de 21 kWh sur la Zoé en 2013 à plus de 50 kWh sur la R5 de 2025. Le Scénic ou le Mitsubishi Eclipse Cross grimpe même jusqu’à 87 kWh tandis que certains constructeurs dépassent même les 100 kWh, notamment chez Mercedes et BMW et même 200 kWh sur quelques gros SUV américains.

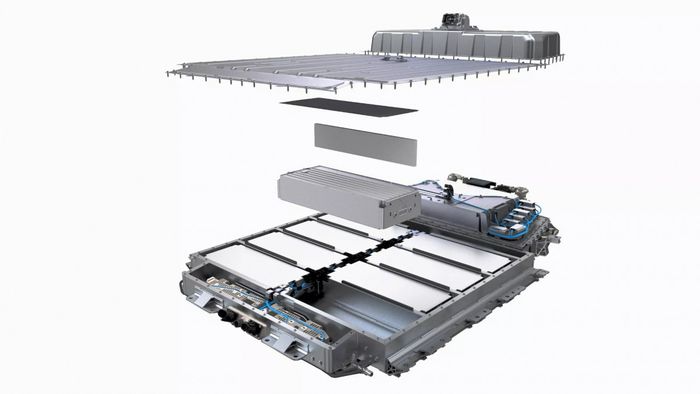

Ce n’est donc pas une révolution technologique qui a permis cela, même si les constructeurs ont fait évoluer leurs batteries en apportant des nouveautés à l’organisation de la batterie (particulièrement avec le Cell-to-Pack) et la chimie des électrodes.

La recharge : des progrès réels, mais limités

Du côté de la recharge, là aussi, il n’y a pas eu de révolution. La chimie de la batterie limite les temps de recharge. Le seul levier possible reste actuellement la tension et la puissance. C’est pourquoi les constructeurs migrent de plus en plus vers une architecture en 800V contre 400V jusqu’à présent qui leur permet d'augmenter la puissance. Mais plus celle-ci est élevée, plus la batterie chauffe et donc, perd en durabilité. Un mode de recharge lent sera toujours meilleur pour la batterie qu'une recharge rapide.

Un saut technologique nécessaire pour aller plus loin

Un électrolyte solide pour doubler la capacité, et réduire le temps de recharge

Les recherches actuelles semblent se tourner vers l’électrolyte, dans lequel circulent les électrons, entre les deux électrodes (anode et cathode). Pour le moment sous forme liquide, cet électrolyte limite fortement la capacité des batteries, ainsi que ses temps de recharge à cause, notamment, d’une tendance à bouillir.

Les fabricants de batteries orientent donc leurs recherches vers un électrolyte solide. Cela permettrait d’améliorer la sécurité avec une stabilité accrue, d’augmenter massivement la densité énergétique -jusqu’à deux fois plus- permettant de viser une autonomie bien supérieure à 1 000 km, une recharge cinq à six fois plus rapide, et une durabilité en hausse. Sur le papier, cette solution serait donc parfaite.

Pour réaliser cet électrolyte, plusieurs solutions existent dans les laboratoires, tous avec des avantages et des inconvénients à ce jour:

- Électrolyte céramique : il présente une excellente conductivité, mais reste fragile, posant de gros problèmes de durabilité,

- Électrolyte polymère (Lithium Métal): déjà utilisée par Bolloré sur les Autolib, cette technologie soufre d’une dégradation rapide, et d’une conductivité électrique moindre,

- Électrolyte sulfuré : excellente conductivité, mais se révèle assez instable, ce qui la rend difficile à déployer massivement.

Parfaites sur le papier, ces batteries ne semblent pas encore prêtes pour arriver dès demain sur nos voitures et camions électriques. Une solution intermédiaire pourrait en revanche arriver à court terme, celle des batteries à électrolyte semi-solide. Cela permettrait de voir les capacités augmenter sans trop complexifier les batteries. Elles commencent d'ailleurs à arriver sur le marché et de nombreux constructeurs s'y intéressent.

La batterie au graphène, éternel serpent de mer

Contrairement aux batteries Lithium-ion, les batteries au graphène ne font pas un appel massif à des métaux rares. Plutôt abondant, le graphène est issu du graphite, un dérivé du carbone. Comparé aux batteries au Lithium, celles au graphène offre une bien meilleure conductivité que le silicium actuellement utilisé, permettant ainsi une recharge bien plus rapide tout en se montrant plus stable et plus durable.

La découverte du graphène est assez récente puisqu’elle remonte à 2004, il y a seulement vingt ans. Ce matériau n’est pas disponible naturellement, la difficulté provient de sa transformation qui s’avère très couteuse, bien plus que l’extraction de terres rares.

Les recherches se poursuivent malgré tout. Samsung a ainsi déposé un brevet en 2017 pour une batterie au graphène stockant deux fois plus d’énergie, et se rechargeant cinq fois plus rapidement que ce qui se faisait alors. Le rêve.

Des recherches sur les électrodes, et même, des batteries au sodium ou des condensateurs

D’autres innovations pourraient toucher l’anode et la cathode, en faisant appel à du silicium, ou du nickel afin d’augmenter la conductivité, le maitre mot dans le domaine des batteries. On parle aussi des batteries faisant appel à du sodium, un matériau abondant, peu onéreux (mais disposant d'une faible capacité énergétique), du zinc, ou de l’aluminium.

Enfin, ces derniers temps, les “super-condensateurs” sont souvent relayés dans la presse. Il s’agit là une solution intéressante pour stocker ou délivrer rapidement de l’énergie, mais beaucoup moins pour la stocker durablement du fait d’une densité énergétique très limitée. Là aussi, son arrivée dans nos voitures n'est pas à l'ordre du jour.

Quelle solution technique à court terme ?

Dans un avenir immédiat, un saut technologique ne semble donc pas possible. On s’oriente plutôt dans les laboratoires vers une nouvelle évolution des batteries, avec notamment des batteries dites “semi-solides”, et une évolution du côté des électrodes. Il faudra donc encore attendre pour obtenir des autonomies records et une recharge complète en seulement cinq minutes. Preuve en est, Renault pourrait bien proposer des prolongateurs d'autonomie fonctionnant... avec du carburant.